甲烷的來源及“雙碳”目標下的甲烷減排行動

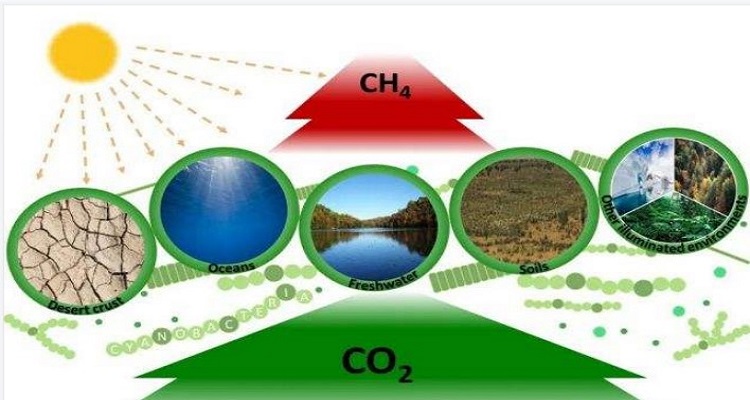

甲烷是僅次于二氧化碳的第二大溫室氣體,對全球變暖的貢獻率約占四分之一。甲烷是一種“短期氣候污染物”,在大氣中的存續時間相對較短(約為12年)。盡管甲烷在大氣中的存續時間較短,排放量也比二氧化碳少,但其全球增溫潛勢(GWP)遠高于二氧化碳。據聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)第二次評估報告值,甲烷的全球增溫潛勢在100年的時間框架內是二氧化碳的21倍。

一、全球甲烷排放迅速增長 從人類歷史進程看,甲烷并不屬于對氣候影響特別重大的氣體,但在進入工業化社會以后,隨著煤礦開采、天然氣生產、垃圾填埋、飼養牲畜、稻田、生物質燃燒等人為活動,甲烷排放量大幅增長,躍升至排放量第二大的溫室氣體。 2020年7月,斯坦福大學地球系統科學教授、全球碳計劃項目負責人Rob Jackson的研究團隊分析了2000—2017年全球甲烷排放數據,研究發現,自2000年以來,全球甲烷排放量每年增加9%(5000萬噸),到2017年,全球甲烷排放量已達到5.96億噸。2021年10月,聯合國環境規劃署發布了《2021排放差距報告:熱火朝天》,報告指出目前全球甲烷排放量正在快速增加,濃度已經是1750年水平的262%。2022年1月,美國國家海洋和大氣管理局(NOAA)匯總了1983—2021年大氣中甲烷濃度數據,研究發現近40年來全球甲烷濃度增長經歷了四個階段,到2021年全球大氣中的甲烷濃度超過1900ppb(十億分之一),幾乎為工業化前水平的三倍。 表1 全球甲烷濃度變化情況 二、人類活動是甲烷排放主要來源 2021年5月,氣候與清潔空氣聯盟、聯合國環境規劃署聯合發布《全球甲烷評估》報告,指出目前全球甲烷排放中有60%與人類活動直接相關。人為甲烷排放中有40%來自農業部門(包括畜牧業以及水稻種植),35%來自能源部門(主要是煤炭、油氣開采等),20%來自廢棄物(垃圾填埋和廢水處理)。 圖1 全球人為甲烷排放組成 我國是最大的甲烷排放國,根據《中華人民共和國氣候變化第二次兩年更新報告》,2014年中國甲烷排放總量為5529.2萬噸(折合11.61億噸二氧化碳當量),占中國溫室氣體排放總量的10.4%,比2005年增長了11%。其中煤炭開采、油氣開采等能源活動排放占比44.8%,畜禽養殖等農業活動排放占比40.2%,合計占比達97%。 圖2 中國人為甲烷排放組成 三、煤炭開采甲烷排放 根據國際能源署2022年3月份發布的《全球甲烷追蹤2022》報告顯示,2021年全球能源部門共排放甲烷1.35億噸,其中煤炭行業4200萬噸,占比31.1%;石油行業4100萬噸,占比30.4%;天然氣開采、處理和運輸環節3900萬噸,占比28.9%;生物能源不充分燃燒產生900萬噸,占比6.7%。 圖3 全球能源部門甲烷排放 根據《IPCC2019指南》,煤炭行業甲烷的排放主要來自煤炭開采過程、礦后活動和廢棄煤礦排放。煤炭開采過程(包括地下開采和露天開采)中的排放主要是指煤炭采掘活動造成煤巖層擾動導致吸附其中的甲烷變成游離態釋放到大氣中的排放,其中地下開采過程中的甲烷排放通過井下抽采系統和通風系統排放;礦后活動的排放主要是指煤炭分選、儲存、運輸及燃燒前的粉碎等過程中,煤炭中殘存的瓦斯緩慢釋放產生的甲烷排放;廢棄煤礦的排放主要是指煤炭開采停止后,煤礦中殘存的瓦斯從地表裂隙或人為通道中繼續緩慢釋放產生的甲烷排放。 圖4 煤礦甲烷排放來源示意圖 我國是世界上最大的煤炭生產國,2020年煤炭產量占世界煤炭總產量的50.7%,煤炭開采方式以地下開采為主。劉文革等人結合國內學者近年來的研究成果,測算目前我國煤礦地下開采、礦后活動、露天開采和廢棄煤礦等排放來源占總排放量的比例分別約為80%、13%、5%和2%。 圖5 我國煤礦甲烷排放構成 政府間氣候變化專門委員會(IPCC)明確指出,甲烷的深度減排,是全球實現《巴黎協定》目標,于本世紀末將全球升溫控制在1.5℃以下的必要條件。IPCC第六次評估報告第一工作組報告《氣候變化2021:自然科學基礎》中也提出,快速、全面控制甲烷排放是短期內延緩氣候變暖速率的有效手段。根據氣候和清潔空氣聯盟和聯合國環境規劃署(UNEP)發布的《全球甲烷評估》研究報告,在現有技術條件下,人類通過努力可以在2030年前將全球甲烷年排放量在2020年水平基礎上減少45%,相當于每年減少1.8億噸的排放量,此舉將是實現《巴黎協定》1.5攝氏度大氣溫控目標最具經濟性和合理性的措施之一。 減少甲烷排放不僅具有氣候效益,還可能產生重要的經濟效益和環境效益。這是由于甲烷是優質氣體燃料,被回收后可以作為清潔能源利用;甲烷也是制造合成氣和許多化工產品的重要原料;甲烷還是對流層臭氧的前體物,會引發嚴重的健康問題。因而,推動甲烷減排有助于迅速取得減緩氣候變化的現期成效,并可以取得包括經濟效益在內的綜合社會效益。甲烷減排措施作為實現氣候變化目標的重要手段的觀點已經逐漸成為共識。 2004年,美國環保局發起全球甲烷行動倡議(Global Methane Initiative,GMI)的自愿性的多邊合作計劃,旨在減少全球甲烷排放,并將甲烷作為一種寶貴清潔能源推動相關減排、回收和利用工作。目前有45個成員國和700多個項目網絡伙伴,主要針對石油天然氣、沼氣和煤礦瓦斯三大領域的甲烷減排,中國是首批14個簽約成員國之一。 2017年,甲烷指導原則(Methane Guiding Principles, MGP)成立,由來自油氣行業、政府間組織(包括IEA)、學術界和民間社會的20多個機構組成,是一個多方利益相關者合作平臺,這一平臺旨在增進對減少甲烷排放的理解和最佳實踐,并推動制定甲烷政策和法規的制定和實施。北京市燃氣集團為MGP成員。 2019年9月,聯合國環境署和氣候與清潔空氣聯盟聯合發起全球甲烷聯盟(Global Methane Alliance,GMA),成員包括國際組織、非政府組織、金融機構、油氣企業等。該組織致力于支持各國設定有雄心的油氣行業甲烷減排承諾,共同實現2030年甲烷減排達到60億噸二氧化碳當量的目標。加入GMA的國家需要設立甲烷減排絕對量目標或甲烷強度減排目標。 2021年11月,在第26屆聯合國氣候變化大會上,歐盟和美國聯合發起簽署《全球甲烷承諾》(以下簡稱《承諾》),并設定減排目標:到2030年前將全球甲烷排放量在2020年的排放水平上至少削減30%。除了歐盟和美國以外,還有英國、日本、巴西、加拿大等103個國家簽署了《承諾》,占全球經濟總量的70%和人為源甲烷排放量的50%。這標志著甲烷減排已經引發全球關注,甲烷也正式站在了氣候大會的舞臺中央。 中國雖然未簽署《承諾》,但與美國達成并發布了《中美關于在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯合宣言》(簡稱《中美聯合宣言》),提出兩國將加強在甲烷減排領域的國際合作。同時,我國計劃制定一份全面、有力度的甲烷國家行動計劃。 針對這一計劃,生態環境部指出,我國將從以下五個方面著手行動,力爭在21世紀20年代取得控制和減少甲烷排放的顯著效果。第一是在充分調研我國甲烷排放源的基礎上,加強對煤炭、農業、城市廢棄物、污水處理等領域的甲烷減排技術研究。第二是推動出臺中國甲烷排放控制行動方案,構建來源甲烷排放標準,強化標準實施,同時積極利用市場機制,引導企業開展甲烷減排。第三是加強對甲烷排放重點領域進行監測、核算、報告和核查體系建設,不斷提升全國甲烷排放數據質量。第四是鼓勵先行先試,鼓勵重點領域企業自愿參與甲烷減排,推動甲烷減排技術和產業發展。第五是加強甲烷減排國際合作,在甲烷減排控制政策、技術、標準體系、監測核查體系以及減排技術創新方面加強與各方的合作和交流。